|

Als Hitler 1933 Reichskanzler wurde, herrschte noch immer eine große

Arbeitslosigkeit. Da sich die Wählerschaft der NSDAP vor allem aus Arbeitern,

Angestellten und Angehörigen des Kleinbürgertums (25) zusammensetzte,

mußte eine Politik betrieben werden, die zumindest dem äußeren Anschein

nach allen Bevölkerungsgruppen gerecht wurde.

3.1 Zielsetzungen der Siedlungspolitik

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation ergaben sich für den nationalsozialistischen

Siedlungsbau die gleichen grundlegenden Ziele wie in der Weimarer Republik.

Zunächst war das Wichtigste "die Verringerung der Arbeitslosenzahl" (26).

Trotz eines "Fehlbedarfs von fast 1 Million Wohnungen" (27) wurde erst

in andere Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen investiert wie z.B.. den Autobahnbau.

Da das Parteiprogramm der NSDAP kein eigenes wohnungspolitisches Programm

enthielt, übernahm man die Weimarer Wohnungspolitik, obwohl es aus den

Reihen der Nationalsozialisten starke Kritik an der vorstädtischen Kleinsiedlung

gab. Die Zielsetzung war aber im großen und ganzen übereinstimmend: die

"Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit möglichst geringer Investitionsmenge",

die "Seßhaftmachung der Bevölkerung" und die "Ankurbelung der Bauwirtschaft"

(28)

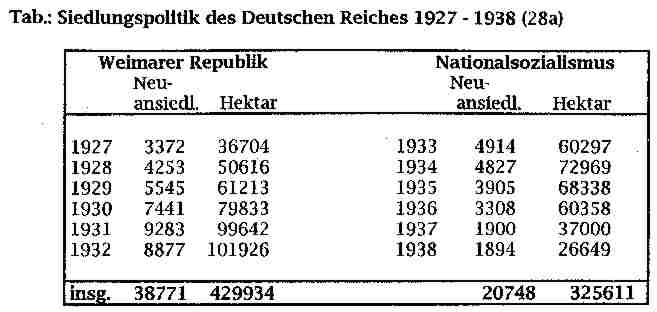

Aus der Tabelle S.13 ergibt sich jedoch klar der geringe Stellenwert,

den die Siedlungsförderung für den Nationalsozialismus im Vergleich zur

Weimarer Republik hatte: Wie in den meisten Bereichen der Sozialpolitik

widersprach die Realität dem, was die NSPropaganda als große Erfolge des

neuen Systems anpries. Sowohl die Zahl der Neusiedler als auch die zur

Verfügung gestellte Fläche ging im Vergleich zur vielgeschmähten Weimarer

Republik kontinuierlich und stark zurück. Dies ist besonders deutlich

erkennbar in den Jahren der militärischen Hochrüstung seit 1935.

3.2 Verwirklichung der Siedlungspläne

Der Siedlungsbau im Nationalsozialismus läßt sich in drei große Abschnitte

gliedern: Im ersten Abschnitt von 1933 bis 1935/36 übernahm das Dritte

Reich im wesentlichen die Planungen der Weimarer Republik und versuchte,

sie mit nationalsozialistischer Ideologie zu überformen. Dann, 1936 -

1939/40, wurde die Siedlung eng in die Organisation der DAF eingegliedert,

und das Reich dehnte, ähnlich wie in der Wirtschaft, auch im Wohnungsbau

die Möglichkeit staatlicher Lenkung weiter aus. (29) Der dritte und letzte

Teil von 1940 bis 1943 stand im Zeichen des Krieges. In diesem Abschnitt

wurden bereits Entwürfe für Siedlungen nach einem gewonnenen Krieg, z.

B. in der "Ostmark" (Österreich), gemacht. (30) Hier soll aber nur die

erste Phase, 1933 - 1935/36, näher besprochen werden, da die anderen für

die Stadtrandsiedlung Lichtenfels so gut wie keine Bedeutung hatten.

3.2.1 Organisation und Verwaltung

Zur Durchführung des Siedlungsprogramms wurden auf Reichsebene zwei Stellen

eingerichtet: das Reichssiedlungskommissariat, das von Gottfried Feder

geleitet wurde, und das Reichsheimstättenamt unter der Führung von J.

W. Ludowici, der gleichzeitig "Siedlungsbeauftragter im Stabe des Stellvertreters

des Führers" und "Stellvertreter des Reichskommissars" (31) war. (32)

Das Reichssiedlungskommissariat setzte sich aus allen "mit dem Wohnungswesen

und dem nichtbäuerlichen Siedlungswesen zuständigen behördlichen Stellen"

(33) zusammen. Das Reichsheimstättenamt war hierarchisch, dem Führerprinzip

entsprechend, aufgebaut und sollte "die nationalsozialistische Zielsetzung

der Siedlungspolitik garantieren" (34). Es gehörte sowohl der NSDAP als

auch der DAF an, und seine Mitarbeiter waren langjährige und überzeugte

Parteimitglieder.

3.2.2. Ideologische Überformung

Die Kritik der Nationalsozialisten an den Planungen der Weimarer Republik

richtete sich gegen die Lage der Siedlungen - am Rand von Großstädten

-, die einfache und vor allem billige Bauausführung der Häuser, die Auswahl

der Siedler und deren Beschränkung auf Erwerbslose. (35)

An der Lage wurde die Auswahl des Geländes für die ländlichen Siedlungen,

das für eine gewinnbringende Bewirtschaftung nur schlecht geeignet war,

bemängelt. Auch die Ansiedlung der Erwerbslosen am Stadtrand löste scharfe

Kritik aus, da die Arbeitslosen aufgrund der abgeschiedenen Lage kaum

die Möglichkeit hatten, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Die kostspielige

Aufschließung des Siedlungsgeländes bei der im Vergleich zu großstädtischen

Mietanlagen dünnen Besiedlung bot einen weiteren Angriffspunkt. Letztlich

wurde dann auch noch bemängelt, "Primitivsiedlungen dieser Art" stünden

der planmäßigen Ausweitung und Ausgestaltung der Städte entgegen" (36)

und schadeten "dem Ansehen der Städte" (37). An der primitiven Bauausführung

der Häuser wurde kritisiert, daß die "Lebensdauer (...) nicht im Einklang

zu den nötigen Aufschließungskosteri" (38) stehe. Schließlich bemängelte

man die Auswahl der Siedler nach Kriterien wie der Arbeitslosigkeit oder

auch dem früheren Beruf (bevorzugt Maurer u. ä. wegen der Eigenleistungen).

Trotz dieser starken Kritik konnte die NSDAP es sich wegen des großen

Zuspruchs in der Bevölkerung nicht leisten, das Siedlungsprogramm abzusetzen.

Deshalb wurde die Gestaltung der NS-Ideologie angepaßt. Hier gab es sechs

Grundmotive (39):

- die Gemeinschaftsideologie, ausgedrückt in der Betriebsgemeinschaft,

der Siedlungsgemeinschaft und schließlich in der Volksgemeinschaft,

- die Autoritätsideologie, realisiert im Führerprinzip,

- die "Blut und Boden"-Ideologie, repräsentiert durch

die "natürliche" Organismustheorie, die Glorifizierung des Bauerntums,

der "Heimat",

- die "Sündenbockphilosophie" die in Verbindung mit

der "völkischen" Rassenlehre ein Feindbild aufbaut, das für alle übel

verantwortlich gemacht werden kann und den Massen Objekte liefert,

an denen sie ihre Aggressionen entladen können,

- die Eigentumsideologie, d.h. das Festhalten am Privateigentum

als Grundlage des Wirtschaftssystems, und

- den Militarismus, der die Bevölkerung ideologisch

auf den Krieg vorbereitete." (40)

Nach diesen Grundmotiven sollte nun die Siedlung der Weimarer Republik

zu einer im Dienst der Ideologie stehenden nationalsozialistischen Siedlung

werden.

Die "Gemeinschaftsideologie" (41) sollte durch den engen Nachbarschaftskontakt

verwirklicht werden. Die Siedler konnten das Geschehen innerhalb der Siedlung

überblicken und fühlten sich dadurch integriert. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit

sollte sich nach den Vorstellungen der NS-Ideologen übersetzen in eine

Integration in die nationalsozialistische "Volksgemeinschaft",

Die "Autoritätsideologie" (42) wurde nur in der Organisation und der

Verwaltung des Siedlungswesens realisiert (Reichsheimstättenamt).

Die "'Blut und Boden'-Ideologie" (43) spiegelte sich in der Forderung

nach Grün und der Verwendung von überwiegend natürlichen Baustoffen wider.

Die Arbeit auf der "eigenen Scholle", so hofften die NS-Ideologen, würde

die Siedler zurückführen zu einer naturverwachsenen, bodenständigen und

als "moralisch gesund" verstandenen Lebensauffassung führen. Auch der

Mythos der "Heimat" (44) kam hier wieder zur Geltung. Er sollte durch

die Gemeinschaft in der Siedlung und das Gefühl, Eigentümer seines Anwesens

zu sein ("Eigentumsideologie" (45)), vermittelt werden.

Das beherrschende Motiv der äußeren Gestaltung der Siedlung war neben

der "'Blut und Boden'-Ideologie" (46) (z. B. steiles Dach analog zur Bauweise

vieler alter Bauernhaustypen) vor allem der "Militarismus" (47). Die Anordnung

der Häuser in "'Reih und Glied' entlang der Siedlungsstraßen' (48) und

die Uniformität der Anlage, speziell der Siedlerstellen, sollten die Bevölkerung

"unbewußt an die militärische Ausrichtung der Organisation" (49) gewöhnen.

Daß die Umsetzung dieser ideologischen Ziele in der Realität in größerem

Umfang gelungen wäre, darf wohl bezweifelt werden.

3.2.3 Die verschiedenen Typen der Siedlung

Es gab vier verschiedene Siedlungstypen: die Kleinsiedlung, die Eigenheimsiedlung,

die Mietwohnungssiedlung und die Gemeinschaftssiedlung. (50) Die Kleinsiedlung

war eine eher ländliche Siedlung, bei der das eigentliche Siedlergrundstück

nicht kleiner als 600 m2 sein sollte: Es war ja für gartenbaumäßige Nutzung

vorgesehen. Die Kleinsiedlung hatte ein sehr monotones Erscheinungsbild,

das auf die Tatsache zurückzuführen war, daß die Bauausführung vor allem

anderen durch das Ziel möglichst geringer Baukosten bestimmt wurde. Ein

anderer Aspekt für diese Gleichförmigkeit lag darin, daß die Stellen anfangs

nach Beendigung des Baus unter den Siedlern verlost wurden. Das änderte

sich aber, da der Siedler durch das Gefühl, an seinem eigenen Haus zu

arbeiten, zu einer qualitätvolleren Arbeit motiviert werden sollte. Bei

den Siedlungshäusern handelte es sich meist um relativ weit auseinanderstehende

Doppel- oder Einzelhäuser. Die Siedlung wurde an der einen Seite meist

von einer Straße abgegrenzt und endete "häufig in der Form eines Bogens"

(51). Allerdings waren die Siedlerstellen nicht an das Kanalisationsnetz

der Stadt angeschlossen, und der allgemeine Lebensstandard war somit sehr

schlecht.

Eine andere, der Kleinsiedlung aber sehr ähnliche Form war die Eigenheimsiedlung,

die sowohl einheitliche als auch gemischte Bebauung aufwies. Bei der Eigenheimsiedlung

mit einheitlicher Bebauung stand nicht mehr der Gartenbau im Vordergrund,

sondern viehmehr das Wohnen. Die Wohnfläche war größer als die der Kleinsiedlung

und der Wohnkomfort höher. Die Häuser hatten Anschluß an das städtische

Kanalsystem und eine gute Verbindung zur Stadt. Trotzdem wurde auch hier

auf geringe Baukosten größter Wert gelegt. Die Eigenheimsiedlung mit gemischter

Bebauung sprach vor allem die Mittelschicht an. Die Häuser wurden individuell

gestaltet und erlangten den Wert eines Statussymbols. Das Gelände zeichnete

sich durch die nahe Lage zum Stadtzentrum und die gute Infrastruktur aus.

Der Typ der Mietwohnungssiedlung wurde mit dem wirtschaftlichen

Aufschwung "zum neuen Wohnungsideal für Minderbemittelte" (52). Es handelte

sich hierbei meist um Wohnblocks.

Der vierte Siedlungstyp war die Gemeinschaftssiedlung. In ihr

sollten "alle Gebäudeformen und -typen und Wohnungstypen und damit auch

unterschiedliche Bewohnergruppen" (53) zusammengefaßt werden. Diese Siedlungsart

wäre wohl am ehesten in einer Stadt zu verwirklichen gewesen. Die Siedlung

sollte nach außen hin an Bevölkerungsdichte abnehmen. "Die größte Gebäudehöhe

und -dichte befinden sich um das Zentrum herum." (54) Allerdings konnte

aufgrund der "Beschränkung der einzelnen Gebäudetypen und -formen auf

bestimmte Siedlungszonen" keine "Mischung der verschiedenen Bewohnerschichten

erfolgen" (55).

3.2.4 Zur Finanzierung der Kleinsiedlung

Die Kleinsiedlungen wurden anfangs, weil sie ja überwiegend noch Erwerbslosensiedlungen

waren, fast völlig über Reichsdarlehen bezahlt. (56) Da sich der Staat

allmählich aus der Finanzierung der Siedlungen zurückziehen wollte, versuchte

man, den privaten Geldmarkt zu interessieren. Die Kosten für die Siedlerstelle

sollten etwa zwischen 4000 RM und 4500 RM liegen. Das Reich gewährte in

der Regel noch Reichsdarlehen in Höhe von 1500 RM "(4 % Zins + 1 Tilgung)"

(57). Die Dauerfinanzierung, bis zu etwa 60 % (58), erfolgte dann auf

dem privaten Kapitalmarkt durch private erste und - soweit wie möglich

zweite Hypotheken.(59). Die Eigenleistung der Siedler sollte aber mindestens

20 % des Bau- und Bodenwertes (60) betragen. Bei Familien mit vier und

mehr Kindern konnten sie auf 15 % reduziert werden.

"Soweit die Eigenleistungen nicht durch

Beibringung von eigenen Barmitteln oder letztstellig zu sichernden Darlehen

von Verwandten, Betriebsführern usw. aufgebracht werden kann, ist eine

Ergänzung teilweise auch durch eigene Mitarbeit, wie Baugrubenaushub

o. ä., möglich."(61)

Die Kleinsiedlung war "von allen Stempelabgaben, Gebühren und Steuern

des Reiches, der Länder usw., namentlich von Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer

und Wertzuwachssteuer befreit" (62). Weiterhin galten die Siedlerstellen

auch schon "während der ersten 3 Jahre als steuerbegünstigte Eigenheime"

(63). In diesen ersten drei Jahren waren die Siedlerstellen nur auf Probe

gepachtet, und die Miete durfte nicht höher als 25 RM pro Monat sein.

|

Anmerkungen

(25) v g1. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 92 ff.

(26) ebd., S. 98

(27) ebd., S. 99

(28) ebd., S. 101

(28a) Kühnl S. 265

(29) ebd., S. 173

(30) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 5 ff.

(31) ebd., S. 125

(32) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 125 ff.

(33) ebd., S. 125

(34) ebd.

(35) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 110 ff.

(36) ebd. S. 111

(37) ebd.

(38) ebd., S. 111/112

(39) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 417 ff.

(40) ebd. S. 417/418

(41) ebd. S. 417

(42) ebd.

(43) ebd., S. 418

(44) ebd.

(45) ebd.

(46) ebd.

(47) ebd.

(48) ebd., S. 421

(49) ebd.

(50) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 279 / 303

(51) ed., S. 281

(52) ebd., S. 297

(53) ebd., S. 301

(54) ebd., S. 302

(55) ebd.

(56) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 340 - 349, vgl. StadtAL, 672/3

(57) StadtAL, 672/3

(58) ebd.

(59) Peltz/Dreckmann, 1978, S. 345

(60) ebd.

(61) StadtAL, 672/3

(62) ebd.

(63) ebd.

|