Ausblick

5. INDUSTRIEERWEITERUNG UND RÄUMLICHE AUSDEHNUNG |

|||||||||||||||||||||||||||

|

Die

Fördermaßnahmen auf der Ebene der EG, des Bundes und des Landes halfen

zweifellos, den negativen Entwicklungsstand zu mildern, im einzelnen

stellte sich die Situation für die Industrie der Gemeinde Michelau jedoch

wie folgt dar: War für die Erwerbsstruktur des Ortes die

Korbwarenindustrie bis Anfang der 60er Jahre bestimmend, so wurde der Rückgang

in den darauffolgenden Jahren um so auffälliger. Ursachen waren

verschiedene Wirtschaftsprozesse: Erstens ist in der Branche kaum eine

Automatisierung möglich. Viele Arbeiten sind nach wie vor manuell zu

verrichten. Das Heimgewerbe spielt somit eine unverändert große Rolle,

wird aber statistisch nicht erfasst. Trotzdem wurden immer mehr Arbeitsgänge

industriell erledigt, so dass auch in Michelau die Zahl der

Handwerksbetriebe von 113 im Jahr 1968 auf 100 im Jahr 1977 sank. (31)

Viele vorher firmenintern abgewickelten Arbeitsgänge wurden von

spezialisierten Zulieferfirmen übernommen. Zweitens verschärfte sich der

Konkurrenzkampf um verbleibende Absatzmärkte. Die Einführung der Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft 1965 bedeutete für die Korbindustrie eine

Belastung. Aus dem gesamten EWG-Raum drängten damals Korbwaren im Wert

von DM 2.076.000 auf den deutschen Markt. (32) Die wichtigste Ursache für

die rückläufige Korbindustrie blieb jedoch der Billigimport aus den

Ostblockländern und den asiatischen Staaten. Sowohl die östlichen

Anbieter als auch die asiatischen Verkäufer gingen von der reinen

Materiallieferung der 50er Jahre zum Angebot von billigen Fertigwaren über,

so dass die oberfränkische Korbindustrie zwar ihre Umsätze steigern

konnte, aber zum Großteil nur durch den Handel mit Fertigwaren.

Erstaunlicherweise blieben manche Firmenkontakte zwischen Ost- und

Westdeutschland, besonders in der Textilbranche, auch während der Teilung

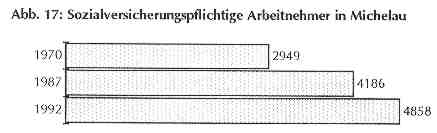

bestehen. Die Michelauer Korbfirmen spezialisierten sich zum Teil auf die Herstellung von Halbfabrikaten für den Weiterverkauf oder auf hochwertige kunstgewerbliche Flechtarbeiten. Andere Firmen verlagerten ihr Angebot auf Korb- oder Polstermöbel (vgl. Abb. 15). Insgesamt spielt die Korbwaren-, Kinderwagen- und Möbelindustrie in Michelau heute noch eine große Rolle. Die Diversifizierung in der Industrie ist bis heute so weit fortgeschritten, dass 1992 52% der Erwerbstätigen in anderen Industriezweigen beschäftigt waren. Dazu zählten Betriebe der Kunststoffproduktion, Textilbranche und Metallverarbeitung (vgl. Abb. 16, S. 28). Die Gesamtzahl der Beschäftigten, die sozialversicherungspflichtig waren, veränderte sich von 1970 bis 1992 nach Auskunft der Industrie- und Handelskammer Oberfranken wie folgt:

Seit Ende der 70er Jahre zeigte sich die Konkurrenzfähigkeit der modernen Industriebetriebe. Fast die Hälfte der Arbeitnehmer arbeiten in Großbetrieben mit über 100 Beschäftigten. In Gegensatz dazu spielte die Landwirtschaft, seit jeher durch kleinbäuerlichen Besitz gekennzeichnet, nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Tab 3). Tab. 3: Beschäftigungsentwicklung in Michelau 1989 -1992 (Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Vergleichsmonat Juni)

Eine wesentliche Entscheidung der Gemeinde, die dieser gewerblichen Ausrichtung Rechnung trug, war die Aufstellung eines ersten Bebauungsplanes für die Ausweisung von Industriegelände im Jahr 1969, hier Nord IV. (33) In den folgenden Jahren wurden immer großzügiger Wohn- und Gewerbegebiete in den erstellten Flächennutzungsplänen berücksichtigt. Die Wohngebiete konzentrieren sich auf den Osten und Westen der Gemeinde, die Industriegebiete dominieren den Norden, der durch das flache Gelände und die Hochwasserfreiheit eine relativ preisgünstige Erschließung erlaubte. (Zum Plan "Ortserweiterungen" - 400 KB- hier klicken!) Durch die Großzügigkeit in der Planung erhöhte sich die Ausdehnung der Gebäude- und Freiflächen ganz erheblich, nämlich von 155 ha (1980) auf 287 ha im Jahr 1988, so dass Michelau im Osten und Westen an seine Gemarkungsgrenzen stößt. Nach Süden war keine Ausdehnung möglich, denn der Hochwasserdamm zur Eingrenzung des Main‑Überflutungsbereichs schränkt auch die Gemarkung der Ortschaft ein. Obwohl sich die Industriebetriebe von Michelau günstig entwickelten, litt die Gemeinde bis weit in die 70er Jahre hinein unter Überalterung und Abwanderung. Gesamtwirtschaftliche Hochkonjunkturphasen bewirkten mit einer Zeitverzögerung von zwei bis fünf Jahren verstärkte Zuwanderungen, die den Wanderungssaldo dann insgesamt positiv gestalteten. Allerdings waren diese Zeiträume immer kürzer als die Hochkonjunkturphasen, so z.B. Ende der 70er Jahre und zwischen 1983 und 1985.

Mit der erfolgreichen Entwicklung zum wichtigen Industriestandort geht heute aber auch eine zunehmende Verkehrsbelastung einher. Zum einen ist dies durch die umfangreichen Fuhrparks der Betriebe selbst und durch die hohe Anzahl von Zulieferfahrzeugen bedingt - täglich über 500 (34) -, zum anderen durch die hohe Zahl der Einpendler - täglich über 3200 Berufstätige. Von den 4976 Mitarbeitern der Betriebe kommen nur 34% aus der Gemeinde einschließlich den Ortsteilen, 41% dagegen aus dem restlichen Landkreis Lichtenfels und 9% aus den Landkreisen Coburg, Kronach, Bamberg und Kulmbach. Seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten pendeln auch 693 Berufstätige aus den neuen Bundesländern nach Michelau, das sind 14 % aller Beschäftigten. (35) Der Regionalverkehr wird darüber hinaus seit jüngster Zeit vom überregionalen Nord-Süd-Verkehr überlagert, der mindestens 50% des Verkehrsaufkommens ausmacht. Im alten Ortskern von Michelau wurden 1992 täglich 12.500 Fahrzeuge gezählt. (36) Trotz dieser zunehmenden Belastung wird noch heute der Hauptverkehrsstrom über die Mainbrücken zum Bahnhof und über die zweigleisige Eisenbahnlinie Lichtenfels - Ludwigstadt zur B173 geleitet. Die Brücke dort ist so schmal, dass sich zwei Lastkraftwagen nicht begegnen können. Und auch die Trassenführung der 8173, von Main, Eisenbahn und dem Krappenberg eingeengt, erlaubt keine Großzügigkeit beim Straßenbau, obwohl Michelau diesen Hügel ja schon im Zusammenhang mit der Errichtung eines Hochwasserdamms abtragen wollte. Seit Ende der 70er Jahre plant der Landkreis die Lösung der Verkehrsprobleme durch eine Ostumgehung Michelaus mit Brücken über den Fluss und Eisenbahnüberführungen zur B173. Das Industrierevier liegt jedoch im Nordwesten und somit verkehrstechnisch gesehen ungünstig. Im Kreuzfeuer der Kritik wurde daher das Planfestellungsverfahren 1991 zunächst gestoppt. Derzeit diskutieren Landkreis und Gemeinde eine neue Variante der Ostumgehung. Trotz der überregionalen Bedeutung und führenden Stellung im gesamten Landkreis ist Michelau nur über Kreisstraßen, Straßen vorletzter Ordnung, mit anderen zentralen Orten verbunden. Hier wird sichtbar, wie wenig die Verkehrsplanung im Grenzland auf wichtige industrielle Entwicklungsschwerpunkte reagierte. Die Region wird heute mehr als erwartet durch die Öffnung der Grenzen von der Verkehrsflut überrollt. Ähnlich überholt kann wohl die Einstufung Michelaus als Kleinzentrum, das ist die unterste Stufe der zentralen Orte, angesehen werden, nachdem es alle Ansprüche eines Unterzentrums erfüllt, wie qualifizierte Grundversorgung, Veranstaltungen der Erwachsenenbildung (Volkshochschulkurse), öffentliche Bücherei, Zahnarzt, eine gewisse Anzahl an Beschäftigten im sekundären und tertiären Sektor und andere mehr. Aber auch der Ortskern wird durch Sanierungsmaßnahmen aufgewertet. In der Mitte des Ortes ist ein kleines Geschäftszentrum entstanden, das dem Gesicht der Gemeinde mehr Attraktivität verleiht.

AUSBLICKSo jäh, wie die politischen Ereignisse nach 1945 die Gemeinde Michelau, wie auch andere grenznahe Ortschaften, in eine Randlage drängten, so überraschend kam die Grenzöffnung 1989, die den sonderbaren und belastenden Lebens- und Arbeitsbedingungen ein Ende bereiteten. Die zentrale geographische Lage der Gemeinde in Europa ist noch gewöhnungsbedürftig. Aber schon heute haben Michelauer Firmen wieder wirtschaftliche Verbindungen mit Polen und der Tschechischen Republik geknüpft. Die Zukunft wird zeigen, ob die verlockende Nähe zu Billiglohnländern dem hiesigen Arbeitsmarkt eher schaden wird oder ob die neuen Absatzmärkte eine wirtschaftliche Chance sein werden. |

|||||||||||||||||||||||||||

| zurück | Seitenanfang | vorwärts | |||||||||||||||||||||||||